2019년 6호 [버스타고 떠나는 답사 이야기] 조선의 유교 교육기관 - 성균관과 문묘

페이지 정보

작성자 관리자 조회 756회 작성일 19-11-13 19:12본문

조선의 유교 교육기관 - 성균관과 문묘

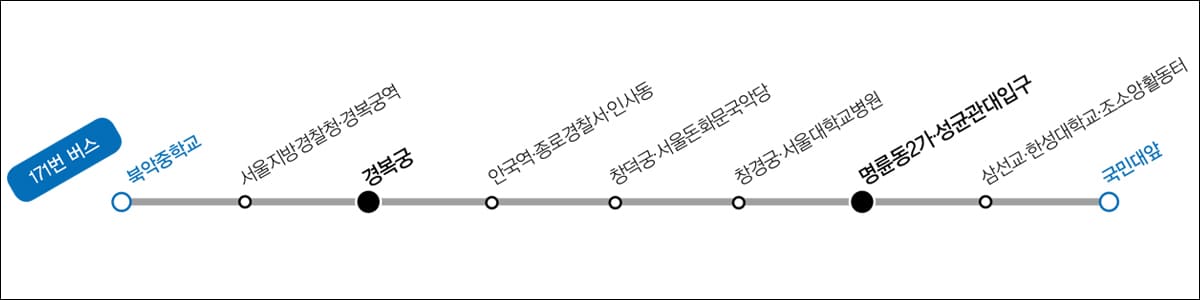

서울 601번·171번 노선

답사를 떠나며

최근 국가적인 경사가 있었다. 유네스코 세계문화유산에 한국의 서원이 등재된 것이다. 중국에서는 잊혀진 유교 문화를 보존한 성과였다. 이로써 우리는 14개의 유네스코 세계문화유산을 보유한 국가가 되었다. 그래서 이번 답사 장소는 유교 교육 기관인 성균관과 문묘로 정했다. 서울에 서원이 없는 것은 아니나 현재는 공사 중이라 볼 수가 없다.

이번 출발지도 광화문이다. 경복궁(景福宮)·광화문(光化門)이라는 단어들 자체가 유교적이다. 『시경』의 ‘이미 술에 취하고 이미 덕에 배부르니 군자 만년 그대의 큰 복을 도우리라(旣醉以酒 旣飽以德 君子萬年 介爾景福)’라는 말에서 ‘경복(景福)’ 두 글자를 따왔으며, 『서경』의 ‘빛이 사방을 덮고 교화가 만방에 미친다(光被四表 化及萬方)’에서 ‘광화(光化)’를 빼내어 이름하였으니, 유교의 도덕 정치를 드러내기 위한 장소라 할 만하다.

성균관 가는 길 - 돈화문

종로구청 골목길을 통해 그대로 경복궁 방향으로 나가 동십자각 앞 정류소에서 601번이나 171번 버스를 타면 오늘의 목적지인 성균관으로 향하게 된다. 버스가 북촌을 지나면 눈앞에 창덕궁의 권역이 펼쳐진다. 버스의 왼편에 앉으면 창밖으로 보물 383호 돈화문(敦化門)을 볼 수 있다. 창덕궁의 정문인 돈화문은 세월의 풍파를 견뎌낸 덕에 가장 오래된 조선 궁궐 건물 중 하나가 되었고, 이후 다른 궁궐 복원의 기준이 되었다. 2층 건물이면서도 안정감이 있다. 갑신정변을 고스란히 지켜봤던 이 문을 통해 또 얼마나 많은 이야기들이 이루어졌을지 생각하면 단순한 건축물 이상의 무게감이 느껴진다.

돈화문을 지나면 창덕궁과 종묘 사이의 연결 통로를 만들기 위한 공사로 인해 주변이 매우 소란스럽다. 공사가 얼추 끝났음에도 마무리가 잘 되어 있지 않다. 공사가 빨리 완료되기를 바라지만 서두르느라 어설프게 끝내는 것보다는 조금 늦더라도 제대로 복원하는 것이 더 좋은 일이라 생각된다.

성균관 가는 길 - 창경궁 홍화문

공사구간을 지나면 창경궁을 만날 수 있다. 숙종 이후 역사가 곳곳에 새겨져 있다. 수많은 사극에서 다루어진 장희빈과 사도세자가 이곳에서 비극적인 삶을 마감했다. 원래는 창덕궁과 하나의 궁궐이었기에 문 하나를 사이에 두고 있었지만, 일제에 의해 파괴되어 동물원과 식물원으로 전락하기도 했다. 한 나라의 궁궐이 이렇듯 놀이터로 전락한 예가 또 있었나. 경희궁과 함께 제국주의 침략의 상처가 아직 남아 있는 곳이다.

다만 버스에서 보이는 부분은 창경궁의 정문인 보물 384호 홍화문(弘化門) 정도이다. 돈화문을 참고하여 만들어졌지만, 상대적으로 날렵하고 세련된 느낌을 갖게 한다. 그런데 이곳은 다른 궁궐의 정문들과 달리 동쪽을 바라보고 있다. 원래 국왕은 남면(南面)이라 하여 북쪽에서 남쪽을 향해 앉는 것이 원칙이다. 따라서 궁궐의 정문은 당연히 남쪽을 향해 있어야 한다. 하지만 창경궁은 세종에게 왕위를 물려주고 상왕으로 물러난 태종을 위한 별궁으로 지어진 곳이기에 굳이 남면할 이유가 없었다.

성균관(成均館)과 문묘(文廟) – 탕평비각과 하마비

‘명륜동 2가, 성균관대학교’ 정류장에서 내려 왔던 길로 조금 내려오면 성균관대 입구 사거리가 나온다. 이곳에서 건너편 골목으로 들어가면 5분여 만에 성균관대에 이르게 된다. 입구 왼편에 ‘성균관대학교 1398’이라는 각석이 이야기해주듯 성균관은 조선 건국과 함께 만들어진 교육기관이다. 대한민국에서 가장 오랜 역사를 지닌 대학인 셈이다. 하지만 성균관대학도 시대를 아픔을 피하지 못했다. 일제강점기 ‘경학원’·‘명륜전문학교’라는 이름으로 겨우 명맥을 유지하다가 폐교되었던 것을 독립운동가 김창숙(金昌淑. 1879~1962) 대학 입구의 왼편 골목으로 들어가면 작은 도로가 나오는데 이 곳에서 오른편으로 조금만 걸어가면 성광 세탁소 건물이 있다. 이 세탁소 바로 옆 골목에 김창숙의 집터였음을 알리는 표석이 남아있다.이 중심이 되어 성균관대학으로 다시 부활시켰다. 그러다 재정이 열악해져 삼성재단에 대학이 넘어가서 지금에 이르고 있다.

대학 입구의 왼편에 보면 꽤 큰 비각이 하나 보이는데 ‘탕평비(蕩平碑)’를 담고 있는 곳이다. 영조는 성균관 앞 반수교(泮水橋)에 이 비석을 세워 탕평에 대한 본인의 의지를 밝혔다. “성심으로 사귀면서 편당을 짓지 않는 것은 군자의 공심(公心)이요, 편당을 지으면서 성심이 없는 것은 소인의 사심(周而弗比乃君子之公心 比而弗周寔小人之私意)”이라는 내용의 이 비석이 성균관 학생들에게 얼마나 큰 감흥을 주었는지는 알 수 없으나, 적어도 영조는 이 글귀를 정치에 반영하고자 노력하였다. 탕평채라는 음식까지 만들었다고 할 정도이니 탕평에 대한 그의 열의를 알 만하다.

오른편에는 하마비가 왜소한 모습으로 서있다. ‘대소인을 막론하고 모두 말에서 내려야 한다(大小人員過此皆下馬)’고 적혀 있는 이 비석은 궁궐이나 관청, 향교 등지에서 볼 수 있으며, 때로는 공신과 같이 권세가의 무덤 앞에도 세워지기도 했다. 하마비가 세워진 곳은 권위를 부여받은 곳이라고 보면 된다. 하마에도 등급이 있었다. 정1품 이하는 궐문 20보, 7품 이하는 30보 거리에서 말에서 내려야 한다는 식이다.

성균관(成均館)과 문묘(文廟) – 부속건물

탕평비각과 하마비의 건너편에 보면 오늘의 답사지 성균관과 문묘가 있다. 성균관과 문묘라고 하지만 건물로는 그런 명칭의 건물이 없으니 주의해야 한다. 성균관은 학습 공간인 명륜당을 말하고, 문묘는 제사 공간인 대성전을 의미한다.

국왕은 대성전으로 바로 이르는 동삼문(東三門)을 통해 들어갔으나 이 문은 평소에 열리지 않는 곳이니 정면에 보이는 열린 문으로 들어가야 한다. 그런데 문들을 보면 아귀가 약간씩 뒤틀려 있다. 조선의 건축술이 허름했기 때문이 아니라 일부러 만들어 놓은 구조이다. 귀신들이 평소에도 쉽게 드나들 수 있도록 한 배려라고 한다.

주차장 안쪽으로 들어가다 보면 정면과 왼편에 문이 열려 있는데 동선의 편의상 정면에 열린 문으로 들어가자. 그런데 문으로 들어가기 전에 오른편에 다소 어울리지 않는 잔디밭이 있다. 임금의 가마가 내려서 대기하던 하연대(下輦臺)이다. 요즘으로 치면 전용주차장이었던 셈이다. 정면의 문으로 들어가면 왼편에 긴 마루와 방들이 보이고, 오른편에도 역시 길쭉이 이어진 건물 한 동이 보인다. 이 오른편 건물이 진사식당(進士食堂)이다. 성균관에서는 밥 먹는 것이 매우 중요한 일과였다. 아침·저녁 이곳에서 밥을 먹으면 원점(圓點) 1점을 받는데, 300점을 넘겨야만 대과의 응시자격이 주어졌으며, 동점자가 나올 경우 원점이 높은 사람이 합격하도록 하였다. 또한 성균관의 학생회였던 재회(齋會)는 이곳에서의 식사거부투쟁인 권당(捲堂)을 통해서 자신들의 뜻을 관철하기도 하였으니 이곳은 단순한 식당 그 이상의 의미를 지녔다 할 것이다.

진사 식당을 지나 더 안쪽으로 들어가면 꽤나 묵직한 느낌의 ‘정록청(正錄廳)’ 건물이 나온다. 성균관 하급관료들의 사무공간인데 문 옆에 창고가 딸려 있어 여러 잡동사니를 담당하였을 것으로 보인다. 더 안쪽으로는 제사 준비를 담당하였던 향관청(享官廳)과 부속건물이 나온다. 성균관과 문묘의 실무적인 일을 담당하였으되 언제나 조연에 머물렀던 이들의 공간이다.

성균관(成均館)과 문묘(文廟) – 명륜당

다시 진사식당으로 나오면 오른쪽에 명륜당(明倫堂) 권역으로 들어가는 문이 나온다. 성균관 학생들이 공부하던 공간이다. 문으로 들어가면 오른편에 ‘육일각(六一閣)’과 ‘존경각(尊經閣)’이라는 작은 건물들이 보인다. 육일각은 활과 화살을 보관하던 곳이고, 존경각은 서책을 보관하던 도서관 같은 곳이다.

문으로 들어가서 왼편으로 보이는 큰 건물이 보물 141호 ‘명륜당’이다. ‘인륜을 밝히는 건물’ 정도로 생각하면 될 것이다. 실제야 과거급제와 출세였겠지만 명목상으로는 도덕적 인간이 되는 것이 공부의 목적이니 명륜이라는 이름은 유학의 명분을 가장 잘 표현한 것이다.

건물은 다른 곳들과는 다르게 긴 마루로 이루어졌다. 여러 학생들이 모여서 수업을 듣는 공간이니 당연한 구조이다. 오른편에만 방이 하나 있는데 지금으로 치면 교무실 정도를 생각하면 된다.

그리고 정면에서 보면 명륜당이라는 현판이 보이는데, 좌우에 작은 글씨로 ‘사 진사급제 한림원수찬 흠차금릉 주지번 서(賜進士及第翰林院修撰欽差金陵朱之蕃書)’ ‘대명만력병오맹하지길(大明萬曆丙午孟夏之吉)’이라고 쓰여 있다. 중국 한림원수찬인 주지번이라는 사람이 만력제 시기 병오년(1606년)의 여름에 썼다는 말이다. 주지번(朱之蕃. ?~1624)이라는 인물은 조선과 밀접한 관련을 가진 사람이다. 그가 과거시험에 수차례 낙방하였는데 조선의 사신이었던 송영구라는 인물이 과거시험에 맞는 글 형식을 알려주어 합격하였다고 한다. 그래서 조선에 사신으로 온 뒤 조선인들에게 매우 깍듯한 예절을 지켰으며, 허균·허난설헌 남매와도 각별하였다. 그의 덕으로 허난설헌의 글이 중국에 널리 알려지게 되었다.

성균관(成均館)과 문묘(文廟) – 명륜당 앞마당

명륜당에서 마당 쪽으로 돌아보면 가운데 은행나무 두 그루가 있고, 양 옆으로 긴 건물이 보인다. 양옆의 건물들을 동재(東齋)·서재(西齋)라고 하는데 기숙사 건물이다. 학생회장격인 장의(掌議)는 독방을 쓰고, 보통은 4~6명이 한방을 쓰는데 같은 고향이나 당색의 사람들이 함께 쓰는 편이었다. 학생 중 일부는 성균관 밖에서 하숙하거나 정록청 건물 등을 이용하기도 하였다. 학비가 전액 무료이고, 품위유지 명목으로 생활비까지 주었음에도 단체 생활이 답답한 것은 어쩔 수 없었던 모양이다. 그리고 동재에 보면 북이 하나 걸려있는데 한 번 치면 기상, 두 번째는 책읽기, 세 번째는 식사 등 기숙사의 일과를 통제하는 역할을 하였다.

마당 가운데 있는 은행나무는 수령이 500여 년 된 것으로 천연기념물로 지정되어 있다. 유교와 관련된 공간에 가면 어김없이 등장하는 것이 은행나무이다. 공자의 집에 살구나무(杏)가 있었는데, 이후 유학자들이 조금 큰 나무인 은행(銀杏-은빛이 나는 살구 열매)을 심어서 공자를 기렸다. 병충해도 별로 없고, 오래 살기도 해서 은행나무는 선비나무라고 불리기도 한다.

성균관(成均館)과 문묘(文廟) – 대성전

은행나무를 지나 협문으로 나가면 ‘대성전(大成殿)’ 공간이 나온다. 대성이란 1104년 송나라 휘종 때 문선왕전(文宣王展)을 ‘대성전’이라하고, 원나라 무종(1281~1311) 때 ‘대성’이라는 명칭을 공식화 하면서 공자를 지칭하는 말이 되었다. 그런데 대성하면 제천대성(祭天大聖)이 떠오르기도 한다. 손오공을 달래기 위해 만들어진 직명인데 ‘하늘과도 같이 높은 성자’라고 하니 의미상으로는 꽤나 좋은 직책인 셈이다. 망나니 손오공도 무척이나 마음에 들었던지 서유기의 곳곳에 등장하는 이름이다. 대성전 위 어처구니(잡상 雜像) 중에서 ‘제천대성 손오공’을 찾아보는 것도 재미있는 경험이지 않을까 한다.

대성전에는 공자와 공자의 제자들, 중국과 조선의 유학자들의 신위(神位)가 모셔져 있다. 아무 생각 없이 보면 그냥 나무 판을 올려놓은 것에 불과하고, 평소에는 개방도 되어 있지 않아 그런가 보다 하게 된다. 다만 정면에서 보면 ‘대성전’이라고 쓴 큰 현판이 보이는데 조선후기 명필로 알려진 석봉 한호(石峯 韓濩, 1543~1605)의 글씨이니 주의 깊게 봐둘만 하다.

성균관(成均館)과 문묘(文廟) – 대성전 앞마당

대성전 앞에도 나무가 있는데 이른바 삼강오륜목(三綱五倫木)이라고 불린다. 나무의 줄기가 하나는 3갈래, 다른 하나는 5갈래로 쪼개져서 자랐기에 미물들조차 삼강오륜의 도리를 안다고 붙인 이름이다. 그냥 의미를 더하기 나름이라는 생각이 든다.

그 나무들을 사이에 두고 양옆으로 동무·서무(東廡·西廡)의 건물이 나온다. 이곳도 위패를 모셨던 공간이다. 원래 대성전과 동·서무를 합하여 133위가 모셔져 있었다. 해방 후 김창숙 등이 정리 작업을 하면서 한중의 유학자 39위만 대성전으로 모시고, 나머지 중국의 위패는 태워서 땅에 묻었다. 그래서 현재는 빈 공간으로 남아 있다. 그리고 삼강오륜목 뒤에 묘정비각(廟庭碑閣)이라 하여 문묘의 건립과 중건의 연혁 등을 적어놓은 비석과 보호를 위한 비각이 있는데 철망까지 쳐 놓아서 내부를 자세히 보기는 곤란하다.

성균관(成均館)과 문묘(文廟)를 나오며

성균관의 배치를 두고 ‘전묘후학(前廟後學)’이라고 한다. 앞에 문묘가 있고, 뒤에 학습공간이 있다는 말이다. 그런데 향교나 서원들은 ‘전학후묘(前學後廟)’의 배치를 보인다. 왜 이러한 변화가 나오게 되었는지는 아직도 의견들이 분분하다. 문묘나 사당의 기능이 중요해서 전면에 있다가 뒤로 넘어갔다는 주장도 있고, 오히려 반대라는 주장도 있다.

유교 또는 유학을 생각하면 구시대의 유물이거나 고리타분한 무엇쯤으로 여기는 사람들이 꽤나 많다. 세대갈등을 일으키는 요소처럼 여겨지기도 한다. 하지만 유학은 3000년 내공의 학문이다. 그 긴 시간을 견디며 하나의 정신을 유지해 왔다는 것만으로도 매력적인 요소가 있음에 분명하다. 그리고 그러한 매력을 오롯이 느낄 수 있는 장소가 성균관과 문묘라고 생각한다. 이 가을 명륜전 뜨락에 쌓인 은행잎을 보러 가길 권해본다. 우리가 익히 아는 인물들인 이황, 이이가 이곳의 학장·교수였으며, 정약용이 학생이었다는 생각을 하며 둘러본다면 그들의 정취를 조금은 느낄 수 있지 않을까.

본편에서 다루지 못한 이야기가 있다. 반촌(泮村)과 반인(泮人)들이다. 천자의 학교를 벽옹(辟雍)이라 하고, 제후의 학교를 반궁(泮宮)이라 한데서 비롯된 명칭들이다. 성균관 이야기를 하자면 빼놓을 수 없는 곳이지만 위치가 불분명하다. 성균관 문묘 앞 도로 건너편의 어디쯤이지 않을까 추정만 있을 뿐이다. 기회가 닿는다면 반촌을 제대로 이야기할 수 있기를 희망해본다.

- 이전글[우리가 사는 세상] 국민연금, 얼마나 알고 있나? 19.11.13

- 다음글[한의사가 들려주는 생활건강 이야기] 환절기 만성비염의 관리 19.11.13